2026年の“出版”はどうなるか?

毎年恒例、編集長 鷹野凌による今年の“出版”展望です。

毎年恒例、編集長 鷹野凌による今年の“出版”展望です。

HON.jp News Blog 編集長の鷹野が、年初に公開した出版関連動向予想を検証しつつ、2025年を振り返ります。

フリーライターの納富廉邦氏に、インターネット普及以前の“電子出版”から現在の“軽出版”ムーブメントに至るまでを概観・考察するレポートを寄稿いただきました。

毎年恒例、編集長 鷹野凌による出版関連の動向予想です。

HON.jp News Blog 編集長の鷹野が、年初に公開した出版関連動向予想を検証しつつ、2024年を振り返ります。

AppleのiOS 18 / iPadOS 18 / macOS Sequoiaの純正ブラウザ「Safari」に搭載された「気を逸らす項目を非表示(Hide Distracting Item)」とは、どんな新機能なのでしょうか? 「記事を書こうと思ったが各メディアからあんまり歓迎されなかった」と愚痴をこぼしているフリージャーナリスト・西田宗千佳氏に「うちは大歓迎です!」とお願いして寄稿いただきま […]

一般社団法人版元ドットコムとopenBDプロジェクト(版元ドットコムと株式会社カーリル)は3月29日、版元ドットコム会員社以外の出版社に対し、書誌・書影の読者(第三者)などへの利用承諾を求める取り組みの開始を発表しました。そもそもなぜそのような取り組みが必要なのでしょうか? 本稿ではその背景や経緯などについて、関係者への取材などを踏まえた上で詳しく解説します。

前回の記事では、2022年の電子書籍ライトノベル市場を65.1億円と試算しました。他方、出版社へのヒアリングをもとに「多めに見積もっても20億円台」と推測する声もあります。実際のところ、紙と電子のライトノベル市場はいまどうなっているのか? さらに調査・試算・考察してみました。少々長い記事なので、結論だけ見たい方は末尾の「紙と電子のラノベ市場を足すと?」をご覧ください。

毎年恒例、編集長 鷹野凌による出版関連の動向予想です。

HON.jp News Blog 編集長の鷹野が、年初に公開した出版関連動向予想を検証しつつ、2023年を振り返ります。

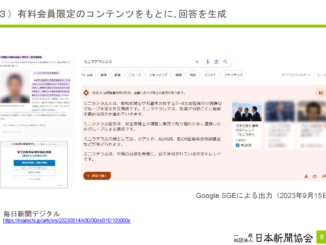

日本新聞協会は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第3回)とAI時代の知的財産権検討会(第3回)のヒアリングで、Google SGE(Search Generative Experience)が「有料会員限定のコンテンツをもとに、回答を生成」と主張しました。これは本当なのでしょうか?

“ライトノベル市場が衰退”などと言われることもありますが、実際のところ電子書籍(文字もの)市場まで考慮すると現状はどうなっているのでしょうか? 試算・考察してみました。

2月に中国・北京で開催された「北京書籍受注内覧会」。出版社が出展し、書店や仲介業者が集まり商談を行う、業者間取引のイベントです。ところが、訪れた馬場公彦さんの目に飛び込んできたのは意外な光景だったそうです。

文章を何度も見返すとしても、ぼんやりと眺めているだけでは間違いを見落としてしまいます。ではどうすれば? 校正者・大西寿男さんによる連載第4回です。

コロナ禍により中国・北京市からほとんど出られなかった馬場公彦さんですが、昨年末の政策転換によっていまではほぼ自由に旅行ができるようになったそうです。今回は天津市を訪れ、濱海図書館や蔦屋書店・天津図書大廈・内山書店の様子をレポートしてくれました。

かな漢字変換での入力で、同音異義語のまちがいを防ぐにはどうすれば良いのでしょう? 校正者・大西寿男さんによる連載第3回です。

新年あけましておめでとうございます。 2023年も HON.jp News Blog をどうぞよろしくお願いいたします。 毎年恒例、編集長 鷹野凌による出版関連の動向予想です。

どれだけ気をつけていても、人は必ずミスをします。それをできるだけ少なくするにはどうすればいいのか? 校正者・大西寿男さんによる連載第2回です。

HON.jp News Blog 編集長の鷹野が、年初に公開した出版関連動向予想を検証しつつ、2022年を振り返ります。

いまや誰かに言葉を届けることは簡単にできます。だからこそ、届ける前に気をつけておきたいことがあります。日々言葉と向き合う校正者の大西寿男さんによる連載第1回です。

© HON.jp / This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.