《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》

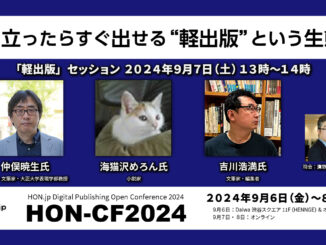

フリーライターの納富廉邦氏に、インターネット普及以前の“電子出版”から現在の“軽出版”ムーブメントに至るまでを概観・考察するレポートを寄稿いただきました。

【目次】

重要なのはテキストではなく「本」というモノなのかも

1991年に東芝EMIから発売されたMac用パソコンソフト『Alice』を売るために作られた言葉が「マルチメディア」だった。その時点で、既に「ヴァーチャル・リアリティ」という言葉は、パソコン誌などでは普通に使われていたのだけど、ゲームタイトルやパソコン・ソフトとしてしか流通経路がなかった当時としては、もう少し分かりやすいキャッチが必要だったのだろう。また、1989年に既に岡嶋二人の小説『クラインの壺』(新潮文庫)が発表されていて、ヴァーチャル・リアリティの来るべき未来が、リアルに書き出されてしまっていた以上、パソコンの画面をインタラクティブに操作できる程度でVRを謳うことは避けられたのかもしれない。

ただ、現在のVRの状況を見ていると、『Alice』レベルの美術展がVRの世界で開催されているかというと、どうもそうとは思えないのだ。金子國義の画業を俯瞰できる膨大な作品を自由に見て回ることが出来て、音楽は加藤和彦が担当。さらに、随所に仕掛けられたギミックは、過剰なほどにアーティスティックで、その過剰さ故に難解になってしまっていたのだけど、今見ると、VR空間の中での美術展の可能性を考え抜いた上で、出来ることは何でも詰め込もうとした作品だということが容易に理解されると思う。

マルチメディアというムーブメントの最大の問題点は、それを見ることができる環境が全く普及していなかったことだろう。それでも、その可能性に夢を見た企業がしっかりとお金をかけて作ったタイトルがたくさんあって、それらは、現在のゲームではないデジタル・エンターテインメントと比べて、遜色がないどころか、上回っている部分が多かったことは間違いない。実際、掛けられた予算と才能の量が違う。

まあ、だから、それが売れないということになると同時に、DVDが登場し、パソコンで動画が気軽に見られるようになると共に、予算は縮小され、『Alice』のような極端なタイトルはシナジー幾何学の『GADGET』あたりを最期に消滅。それに替わるようにインターネットがデジタル・エンターテインメントを担うと思われたのだけど、インターネットはコンテンツではなく流通だから、そこで一旦、映像コンテンツ以外のマルチメディアはなくなる。ソニーの『ポストペット』などは、マルチメディア時代のアイディアと情熱を、ネットワークの中で生かそうと試みた、素晴らしい製品だったと思うが、まだスマホ普及以前では、ユーザー数が圧倒的に足りなかった。

マルチメディア・ブームに取り込まれた黎明期の電子出版

マックの世界では「ハイパーカード・スタック」という、簡易マルチメディア・タイトルがあって、誰でも気軽に作れるというので、「Mac World Expo」などで、様々なサークルがスタックを販売していた。人気スタック作家さんがスタック集を商業販売するといったこともあったけれど、これもただでさえまだ少なかったパソコン・ユーザーの中でも、さらに少ないマック・ユーザー限定の作品なので、それが商売になるというようなものではなかった。

スタックはのちにFlashムービーに置き換わっていくけれど、今やFlashは再生さえできなくなってしまった。商業出版や商業メディアを介さないデジタル・コンテンツを気軽に流通させることができる時代は、インターネットの普及を待たなければならなかったけれど、ネットが普及して以降は、プラットフォームの制限や通信速度の問題などもあって、参入のハードル自体は、あまり低くはならなかった。

文章書きにとって夢のようなツールだったエキスパンドブック

ボイジャーが『エキスパンドブック・ツールキット』を発売したのは、1993年。このソフトの登場は、文章書きにとって夢のような出来事だった。ハイパーカード・スタックを作るには、やはり絵が描けなければ、その面白さを十分には発揮できない。かといって、テキスト・ファイルを売るのは、あまりにもそっけなく、しかも、当時、それを縦書きで読む環境も整ってはいなかった。

ただ、そういった環境上の制約があったからか、これもまた「本」とはみなされず、マルチメディア・タイトルの一種として受け取られてしまったし、ゲーム的なものとして売ることもできないため、パソコン・ビジネスの端っこに置かれて、一部の文章書きだけが、未来への希望を繋ぐために、せっせとタイトルを作っていた。

いまなお続く、インターネットとコンテンツのマネタイズの課題

そうこうしている内に、インターネットが普及しはじめ、同時に、PDAやiPod、小型のノートパソコンなども徐々に、一般的になっていった。その中で、音楽はMP3などの圧縮形式を通じて気軽にネットワーク上でのやり取りが可能になり、パソコン上での動画の再生も、YouTubeや各種ストリーム再生のプラグインの登場で、主にブラウザ上で楽しまれるようになる。そして、日本語によるWebサイトが大量に登場し、電子書籍的なコンテンツと、Webサイトなどで読めるテキストの区別がつかなくなっていく。

まだ、スマホが登場する以前、90年代の終わり頃からネット上に、商用メディアによるコンテンツが増えていくのだが、まだ、ネット上のコンテンツをどうやってマネタイズすればいいのかが、ハッキリしなかったこともあり、そこに予算を掛けられるメディアは少なかった。

そのため、多くのメディアは、ライターに対して「今は、予算がないから原稿料は安いけれど、いずれ紙の雑誌以上のギャラが払えるようになるから」という形で依頼してきたし、こちらも、インターネットという環境の未来を信じたかったから、それに協力した。

しかし、文字単価が紙の雑誌の原稿料を超えることはないまま、今に至っている。そこにもテキストの価値についての大きな問題があるのだけど、ここでは、アクセス数と広告によるマネタイズしか手段がなかったのか? という問題提起に留めておく。

インターネット初期の電子書籍は、まず、PDFファイル、または専用ビューワーを使った、スキャンした書籍の販売と、プレーンなテキストファイルを中心にした著作権が切れた作品のデジタル化から始まったと記憶する。

基本的にプレーンなテキストを使い、ビューワーを固定せず、著作権が切れた過去の名作をネット上にアーカイブし、無料で提供する「青空文庫」は、インターネットという環境にとても似合った、未来への希望を感じさせる試みだったし、悲しいことに、未だ「希望」であり続けている。

ここにきちんとお金を使おうという企業がいないことも、「本」が抱える問題のひとつだと思うけれど、とりあえず、今は、青空文庫が存続している奇跡を大事にしたいと思う。

本を印刷する行為のデジタル版

一方で、本のスキャンデータを販売するスタイルは、当時の通信速度とデジタル・ストレージの価格という大きな壁もあって、あまり歓迎されなかった。また、ビューワー・ソフトが必要なサービスは、黎明期にありがちとはいえ、どんどん仕様が変わったりして、前に買ったコンテンツが読めなくなるなど、悲しいことも多かった。

その意味で、ボイジャーが2005年エキスパンドブックなどの電子本やテキストファイル、HTMLなどを縦書きで読めるパソコン用ビューワーアプリ「T-Time 5.5」に搭載した、あらゆる環境で読めるファイルを出力する機能は画期的だった。覚えている方が、どれくらいいるか分からないけれど、要するに、様々なハードウェアの画面解像度に合わせて、デジタルのテキストを、ページ単位の画像ファイルとして切り出すという機能だ。

つまり、ほとんどのハードウェアが搭載している、画像ファイルのスライドショー機能やアルバム表示機能などを使って、本のページを、それぞれの端末に合わせた連続した画像ファイルとして出力してくれる。これをツールキットではなく、ビューワー側に搭載したのが、なんといっても素晴らしい。つまり、ユーザーは入手したエキスパンドブックを、自分が持っている、例えばPSPなどのゲーム機でも読めるように、好きに出力できるというわけだ。

今や、わざわざスマホとは別に、小さな画面の端末を持ち歩きたい人は多分いてもかなり少ないはず。でも、このハードウェアとソフトウェアが一体となって作品になっているという形式は、つまり「本」と同じ。ボイジャーが試みた、本のページを読むハードウェアに合わせて、画像ファイルとして出力するというスタイルは、本を印刷する行為のデジタル版だったのだ。個人によるオンデマンド印刷の活用の萌芽は、既にここにあった。

これがデジタル黎明期に夢見ていた本の未来なのだろうか?

多分、Kindleなどが登場した、誰が呼んだか「電子書籍元年」というものがやってくる直前までは、「本」とデジタル技術はきちんと仲良くやっていけそうな道筋を歩いていたのだ。技術も環境も追いついてはいなかったし、今より紙の本も売れていたから、うっかり見逃されてしまったけれど。

現在の、Kindleやhontoなどのショップ連動型のいわゆる「電子書籍」の登場は、必然だったとは思う。出版社がデジタルに望みを繋ぐなら、このスタイルにならざるを得なかっただろう。それ以前に、一度、アスキーが主導して、現役のミステリ作家やSF作家による書き下ろし作品をPDFファイルで販売する、作家の直販サイトを立ち上げたことがある。私は大喜びで、いっぱい買っていたのだけど、結局、数年で終わってしまった。

まだタブレットもなく、手軽にPDFを読める環境が出来ていなかったこと、短編を購入するというスタイルが、あまり受け入れられなかったことなどが原因だろうか。とても良い試みだったと思うし、現在、プロの作家が、自分で本を作って、自分で文学フリマなどで販売しているのを見ると、方向自体は間違っていなかったと思うのだ。

ただ、ショップ連携で、主に出版社が紙の本でも出しているコンテンツを電子書籍として販売するスタイルも、便利ではあるのだ。コミックスなどを何巻まで持っていたか忘れて二重買いすることは防げるし、新刊本でもセールがあるし、場所は取らないし、今では発売日の午前0時に購入できるし、入院中でも新刊が読めるし、隣に人が寝ている深夜でも本が読めるし、旅先に何百冊もの本を持っていくこともできる。私も、とても助かっているし、電子書籍の印税は、売れ続ける限り小額でも振り込まれる。

では、これが、デジタルの黎明期に夢見ていた本の未来かというと、「こんなはずじゃなかった」と思えてしまう。結局、デジタルで読む本と、Webメディアの違いは、単に有料で専用の環境に依存していて、紙の本と同じ内容のものが買える、というだけなのだ。マルチメディアの時代と、ほとんど何も変わっていない。まだしも、CD-ROMタイトルは個人が作品として所有できた分、ましという見方だってできるだろう。

専用リーダーも決して出来は悪くない。Kindle Paperwhiteのデジタル機器とは思えない気楽さも、Koboのカラー端末の楽しさも、あの軽さと比較的安価であることを考えたら、十分に良い機械だと思っている。まあ、電子書籍を読むためのハードウェアは、本来は、無料が無理なら2000円くらいで投げ売りするくらいでないと、本格的な普及は望めないし、結局、人はスマホやタブレットで読む。ショップ単位で囲い込んでいる以上、それはもう、ただのアプリの機能でしかない。ユーザーに「本」という意識があるのかどうかも定かではない。Webマンガとの違いは流通だけだ。

“電子書籍”では大量のコンテンツの海に埋もれてしまう

文章書きが電子書籍に託した希望は、個人が安価に出版できて、それで大きくはなくても多少の儲けを出せるという未来だったと思う。そして、それは、少しだけ達成された。Kindleが個人の販売にも対応したおかげで、そこできちんと商売になった個人も沢山いる。ただ、それは、沢山売れればの話である。つまり、沢山売れるコンテンツならば、それを買う人がいる場所が用意されたということ。確かに、それは新しい。

しかし、例えば文芸評論とか、古い歌舞伎台本の復刻とか、かつて雑誌に書いた連載をまとめたものなど、内容的には確実に面白くても、それを読みたいと思ってくれる読者は、多くても500人くらいというような本は、やっぱり電子書籍で出しても売れない。大量のコンテンツの海の中に埋もれて、本来、読みたいと思う人にも届かない。

2002年からやっている文学フリマが、この数年で、いきなりといっていいくらいの盛り上がりを見せているのは、ここが、数十人、数百人単位の人にしか興味が無いかもしれない、商業出版の企画は通らないけれど、読みたいと思ってくれる人はきっといるというような本が売れる場所だということが知られてきたというのはあると思う。ただ、それ自体は、もっと前から分かっていたことで、コミケやコミティアが、そういう繋がりを作って継続しているイベントだということは、既に多くの人が知っていた。

一方で、文学フリマは、「文学」と名乗っていることがハードルを高くしていたのか、また、コピー本やCD-Rの販売が中心では、「文章」を読ませるメディアとして弱いと思われたのか、それほど大きな盛り上がりはなかったし、盛り上がりかけた2020年にはコロナ禍で来場者数も減っていた。

ただ、2021年、22年と、私が見た東京会場に限って言えば、倍々に来場者数が増えて、出店者も増えていった印象がある。そして、ブースにはコピー本よりも、きちんと製本された「本」が多数置かれるようになり、さらに、生成AIの登場もあって、表紙デザインもキレイなものが増えていった。

「紙の本なら買ってくれる人がいる」という発見

つまり、企業に頼ることなく「本」を作る環境が整ったのだ。PDFによる入稿が可能になったことによる、印刷所とのやりとりの簡略化や、安価なフリーフォントなどの流通によるアマチュアでも可能なデザインや組版のためのツールの広がり、SNSやWebカタログといった、ネットを使った事前宣伝や、Booth、Baseといったアマチュアが簡単に開設できる通販サイト・サービスの登場、グッズなどのアイテムを1個から作れるサービスの普及、AmazonのKDP出版のような、オンデマンド印刷の低価格化、などなど、これまで、試行錯誤を繰り返してきた、電子出版のためのインフラやソリューションが、一度に「使える」価格と利便性を持って、充実したことによる。

何だか、凄い未来が一度に来たように見えるが、実は、ひとつひとつのサービスやソリューションは、どれもさして新しいものではない。むしろ、電子出版の実現のために、出版社や印刷所といったプロの現場が、自分たちの利便性の獲得のために開発し、行ってきた技術のおすそ分けのようなものなのだ。

ただ、それらの最終的な出力先が、アマチュアレベルでは「電子書籍」だったり「PDF」だったりしたところに、「紙の本なら買ってくれる人がいる」という発見と、紙の本も実は安く簡単に作れるというサービスの普及が、同じようなタイミングで表立ったということなのだ。

テキストファイルを魅力的な商品にする手段は、結局「紙」だった

マルチメディアCD-ROMの登場から、私たちは、物凄く遠回りをしながら、ようやく「本」に辿り着いた。それは、以前の「本」と形は似ているが、全く別物だということは、電子出版の道のりを振り返れば明らかだろう。デジタルで書かれた「テキスト・ファイル」を、どうしたら、魅力的な商品にできるかという問いの答えが、紙の本だったというのは、何だか寓話めいた皮肉にも見えるが、実際のところ、「本」とは、最初からハードウェアとソフトウェアが一体になったソリューションなのだ。

それをデジタルで作って販売できるというのは、言ってみれば、Kindle Paperwhiteにコンテンツを入れたものを販売するようなもの(言い過ぎだけど)。それを一般人が、自分のお小遣いの中で実現できるようになった、その状況は、かつて夢見た、自分たちのための電子出版が、ようやく現実になってきたということなのだ。

そして、文学フリマに集まる人たちというのは、出店者、来場者問わず、普通の本屋には売っていない本を求めている。大多数に売れるだろうという企画しか通りにくくなってしまった出版社の現状は、読者にも確実に伝わっていて、そうではない、自分だけが読みたい本を求めている人が、東京ビッグサイト西3、4ホールを埋め尽くすほどいた。

そういう状況だから、私のような、一介のライターが作った本でも、一日で80冊以上を売ることができるのだ。鶴屋南北のノヴェライズという、多分、世界でここにしかない、つまりは相当ニッチな層にしかアピールしない本でも、40冊以上買ってもらえたし、本と食を記憶で繋ぐ変な食エッセイ本も、持っていった30冊が完売した。

ページネーションの重要性や、版面の美しさも「本」の魅力

もちろん、商業出版のように初版5000部で全国の書店に配本されるといった、従来の「本」も継続して欲しい。うっかり5000部と書いたけど、今や、もっと部数が少ない本が多いことも知ってはいるけれど、例え、それが2500部でも、自主出版で簡単に作れる部数ではない。だからこそ、全国の本屋で購入できるし、それはとても重要。

ただ、今の「電子出版」のソリューションと、SNSなどのネットによる宣伝、文学フリマのような直販イベント、個人で使える通販サイトといった環境を使えば、数百部ならどうにかできてしまう状況は、従来のシステムの外に「本」を持ち出すことを可能にしてくれた。それは、「本」とは何か? という問いに多くの人たちが向き合うことにもなっているのが、この状況の面白いところだ。

電子書籍では売れないのに、紙の本なら売れるというのは、単なるアナログ回帰ではないはずなのだ。自主出版とその流通を執筆者が握っている運動を「軽出版」と名付けた文芸評論家の仲俣暁生氏は、本を「背表紙があり、目次があるもの」と定義した。私は、「ページが束になっているもの」ではないかと思っている。

リフロー型の電子書籍ではほとんど売れない私の本が、紙の本のレイアウトのままPDFにしたものなら、多少は売れるという状況は、「ページネーション」の重要性や、版面の美しさなども、「本」の魅力なのではないかと思わせる。それをある程度シミュレーションしているPDFの方が、テキストよりも「本」に近いと思われている気がする。

重要なのはもしかするとテキストではなく「本」というモノなのかもしれない。それはそれで、何かに負けてしまったような気もするけれど、まずは、みんな気楽にどんどん本を作ればいいと思う。きっと今は、そういうフェイズなのだ。