《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》

2023年2月26日~3月4日は「インボイス制度、“慌てるな”と言われても」「2022年出版市場(紙+電子)はコミックが書籍を逆転」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。

【目次】

- 政治

- 社会

- 経済

- 2022年出版市場(紙+電子)はコミックが書籍を逆転、占有率はコミック41.52%:書籍40.97%:雑誌17.51%に ~ 出版科学研究所調査より〈HON.jp News Blog(2023年2月27日)〉

- 「イブニング」休刊 雑誌で漫画を読む時代は終わった? もはや「連載」自体を見直す時期に〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月28日)〉

- 「文藝春秋digital」のサービスを終了し、「文藝春秋 電子版」に一本化します〈文藝春秋digital(2023年3月1日)〉

- 小学館が「次世代」文学全集 電子版で開く世界の扉〈中日新聞Web(2023年3月3日)〉

- The 0% VAT on ebooks did not lower prices in the UK〈Good e-Reader(2023年3月3日)〉

- 技術

- お知らせ

- 雑記

政治

ステマ規制は私権制限、規制範囲広く社会に混乱招く恐れ〈通販新聞社(2023年2月23日)〉

業界新聞による匿名座談会(風?)ステマ規制批判記事。こそこそしてないで、正面から反対しなさいよと思いました。ちなみに、ステルスマーケティングに関する検討会のパブコメを確認してみましたが、「表現の自由」に関する意見は1つだけ、「私権制限」や「立法事実」に関する意見はゼロでした。報告書が確定したあとに匿名でぶつくさ言ってても、なにも変えられないでしょ。憂さは晴らせるかもしれませんが。

慌てるな 免税事業者はインボイスどうすればいい? 税理士にぶっちゃけて聞いてみた〈ITmedia NEWS(2023年3月3日)〉

まず取引先の様子を見て――とありますが、以前も書いたように、すでに免税事業者が取引先から「10月以降は消費税相当額を請求しないでください」と要求されている話を見聞きしていますので、「慌てるな」とおっしゃられても……という気がします。

以前も書いたように、取引先が免税事業者でも、それを理由とした減額要求は「転嫁拒否」です。独占禁止法の「優越的地位の濫用」や、下請法の規制対象になる可能性があります。これは発注側も受注側も知っておくべきことなので、できればそこまで踏み込んだ解説が欲しいところです。

少なくとも6年間は、免税事業者からの課税仕入れでも控除できる軽減措置があるので、いきなり「10月以降は消費税相当額を請求しないでください」というのは過剰な要求でしょう。優越的地位の濫用とみなされる可能性が高いように思います。詳しくは公正取引委員会のQ&A(Q7)をご参照ください。

社会

※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。

「いい作品ではなく売れる作品だけが出版される」そんな世の中でいいのか…ある小説家がこの10年でなめた辛酸 このままでは日本の文芸は滅びる〈PRESIDENT Online(2023年2月25日)〉

小説家・平山瑞穂氏の嘆き。いろんな論点が思い浮かぶのですが(たとえば、編集者から発注を受けて書いたのに企画会議が通らず出版されなかったのは下請法違反になり得るかも? とか)、やはり一番大きいのは「いい作品(文化)」と「売れる作品(商売)」という観点でしょうか。

出版社・編集者側からよく聞くのは、「売れる作品がいい作品だ」というシビアな見解。文化も大事だけど、結局のところ売れなければ持続できないのは確かです。「マーケットイン」という掛け声は、そういう商売優先の方向性を強く後押しするだろうな、とも。とはいえ「文化」だからと無理に残そうとすれば、伝統芸能のような補助金漬けになってしまうわけで。

また、逆に、出版社から取次・書店ルートで頒布されることだけが「出版」ではない、とも思いました。いまや、その気になれば自分で直接ユーザーに作品を届けられるではないか、と。出版社の下請状態を嘆いているだけではなく、自分の力で切り開く道を選ぶことだって可能なわけです。とても険しい、茨の道でもありますけど。

以前、漫画家・鈴木みそ氏がKDPで年間1000万円稼いだとき、1000人の村(ケヴィン・ケリーの言う“1,000 True Fans”)が実現できれば、“出版社はもう「文化」を担わなくていい”とか“ネットがこれから文化を担っていきます”などとおっしゃっていたのを思い出しました。インタビューしたのは2014年のこと。懐かしいなあ。

「出版情報登録センター(JPRO)(電子書籍)」、「出版情報登録センター(JPRO)(オーディオブック)」との連携を開始しました〈国立国会図書館サーチ(2023年3月2日)〉

JPROで入力された「電子書籍」と「オーディオブック」の書誌情報が、国立国会図書館サーチに連携されるようになりました。と同時に「デジタル出版者連盟(電書連)が運営するリポジトリに収録されるため、オンライン資料収集制度(eデポ)による収集対象から除外」とわざわざ注記してあるのを発見。苦笑いしてしまいました。そういえばこれ、電書連リポジトリ稼働開始のプレスリリースで、リポジトリのみを利用できる会員制度を新たに設ける予定(時期未定)と言ってたのはどうなったんだろう?

ちなみに「紙」の書誌情報は以前から提供されていますが、「近刊情報」扱いで、提供期間が「発売予定日から60日間」限定なのですよね。今回の「電子書籍」と「オーディオブック」については記述がないのですが、どうなっているんだろう? 消えちゃうのか、残るのか。残るとすると、電子納本したデータと重複するのか。 ちょっとよくわからないので、週明けにでも問い合わせてみます。

あと、注記にある“「Text to speech」という文言が含まれるメタデータ”というのは、JPROで書誌情報を入力するときの「TTS対応」のこと、という認識で合っているのかどうか。「TTS対応/非対応」がプルダウンで選択できるのですが、「TTS対応」を選ぶとメタデータ上では「Text to speech」という文言が含まれる?(フラグ管理ではなく文言?)

どの子(文字)も可愛い――言葉を届ける前にしておきたい12のケア〈第4回〉〈HON.jp News Blog(2023年3月2日)〉

校正者・大西寿男氏の連載第4回。このタイトルは大西氏の原案そのままなんですが、お人柄がにじみ出ていて非常に良いと思いました。「ミスを減らす」ためのガイドなのに、ミスがあると説得力を欠いてしまうため、普段より集中して原稿整理し、確認の回数も多めにしてます。緊張感のある連載で楽しい。

経済

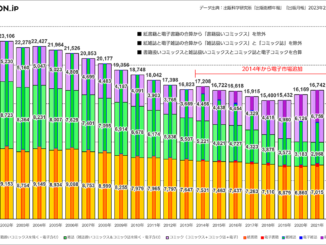

2022年出版市場(紙+電子)はコミックが書籍を逆転、占有率はコミック41.52%:書籍40.97%:雑誌17.51%に ~ 出版科学研究所調査より〈HON.jp News Blog(2023年2月27日)〉

「出版月報」2月号が手元に届き、「雑誌扱いコミックス」と「書籍扱いコミックス」の額が判明したので、今年も「コミックを別にして考えるとどうなるか?」をやってみました。結果、ついに書籍を逆転です。「書籍扱いコミックス」が思ったより伸びていたのが意外でしたが、これまでコミックをやっていなかった出版社の参入による影響とあり、納得。出版社は「文化の前に商売」ですから、「儲かるならやる」が如実に表われた結果とも言えるでしょう。

「イブニング」休刊 雑誌で漫画を読む時代は終わった? もはや「連載」自体を見直す時期に〈Real Sound|リアルサウンド ブック(2023年2月28日)〉

以前にも、新たな作品認知手段としての「マンガアプリ」に一言も触れていないことについて疑義を呈しましたが、今回も同じメディア・同じ著者による同じような見解です。紙の「イブニング」休刊に伴って、「コミックDAYS」(つまりアプリ&ウェブ)で連載が継続される作品もあることにさえ触れていません。どうなんだそれ。

作家が自発的にTwitterなどで連載するのとは異なり、出版社が運営するアプリ&ウェブでの連載ならしっかり原稿料も出ているはずなんですよね。紙の雑誌が担っていた連載・作品認知の役割が、アプリやウェブに移行しつつあるわけで。そこを無視して「小説のように、単行本で描き下ろしの漫画を出版する例が増えてくる可能性もある」というのは、少々飛躍が過ぎる気がします。

ちなみにアプリやウェブは、ユーザーの利用を習慣づけるため「毎日」更新する、という戦術が採られていたりします。でも作品を生み出す作家側から見た場合、紙の「週刊連載」からの移行はそれほど違和感はないはず。一斉更新ではなくなった(更新日がバラけた)だけで、実務的には週刊連載と変わらないはずなので。

ただ、作品の続きを生み出すのが1カ月に1回である「月刊連載」の場合、アプリやウェブでの「連載」に苦心している印象があります。ユーザーから求められる更新頻度が違いすぎるので、そのギャップを埋めるために紙での1話分を数回に分割して毎週更新にしていたり。正直、やけに短く感じるのと、変なところで切れる場合もあるので、違和感があります。ストーリーの組み立て方にも影響しそう。過渡期ですね。

「文藝春秋digital」のサービスを終了し、「文藝春秋 電子版」に一本化します〈文藝春秋digital(2023年3月1日)〉

昨年末に「文藝春秋 電子版」が開始されたとき、「文藝春秋はnoteに資本を入れてますから(2020年12月)簡単に切り捨てるようなことはないと思いますが」と書いてしまったのですが、予想が外れました。「サービスをより充実させるため」という理由により一本化されます。

で、改めて調べてみて気づいたのですが、noteが上場する時点で既に、株主構成の一覧に文藝春秋の名前はありませんでした。少なくとも「文藝春秋digital」を開始するときにはもう、大株主・大量保有報告書に名前が載るような関係ではなかった、ということに。昨年末にはそこまで辿り着けなかった自分の認識が悔しい。ぐぬぬ。

小学館が「次世代」文学全集 電子版で開く世界の扉〈中日新聞Web(2023年3月3日)〉

紙の本は1冊だけで、QRコードから専用サイトに接続することで本編が閲覧できる文学全集。なかなか良いトライだと思い記念に購入したんですが、裏表紙の注意書きには「電子書籍の一部は、2030年9月以降、将来の契約上の理由でご利用いただけなくなる可能性があります」と記されていました。将来、「消える電子書籍」問題が勃発することを予感させる記述です。

まあ、著作権者との契約次第であることは理解できますし、2022年11月時点で利用できなくなることが「確定」している本は無いとのことですが、どうしてもちょっと不穏な感じがします。ウェブで確認できる利用規約はこちら。「ご購入の前に、必ずご確認ください」とありますが、存在に気づいたのは購入後でした(苦笑)。

5000円(税別)と、1冊としてはそれなりにいいお値段ですが、サービスを持続するためには同様のモデルで「売れ続ける」必要があります。できるんだろうか? という懸念も。そういえば以前、講談社が紙版を買うと電子版も読めるデジタル本棚「codigi(コデジ)」というサービスを展開しましたが、3年ほどであっさり終了してしまったのを思い出してしまいました。

The 0% VAT on ebooks did not lower prices in the UK〈Good e-Reader(2023年3月3日)〉

ちょっと驚きました。イギリスの電子書籍は付加価値税20%だったのが、2020年5月1日からゼロ%になっています。ところが結局、現在に至るまでAmazonやKoboなどの小売業者は販売価格を下げなかったとのこと。マジか。法的には問題ないんでしょうけど、ユーザーがそれで納得するのか。まあ、価格を下げなくても売れるなら、下げる理由がないとも言えるでしょうけど。

技術

「ChatGPT」開発会社が“シンギュラリティ”へ提言 人間とAIの関係に危機感〈KAI-YOU.net(2023年2月28日)〉

影響が大きくなってきたので、提供元としてなにかしらの声明を出しておく必要があった、というふうに捉えました。後半に書かれた「重要な局面では“減速”すべき」というのは、ここぞとばかりに全力でアクセルを踏み込んでいるMicrosoftと、負けじと慌てて対抗しようとしているGoogleに対して言うべきことでしょう。先週だけで、以下のような記事がいくつも出ているのが現状です。

検索チャットボット狂想曲:ChatGPTに翻弄されるGoogleのご乱心〈p2ptk.org(2023年2月26日)〉

マイクロソフトはBingがとんでもない答えを返すのを知っていた…専門家は「危険だ」と批判〈Business Insider Japan(2023年2月28日)〉

ChatGPTは検索に向かない Microsoftの判断に疑問〈日本経済新聞(2023年2月28日)〉

Windows 11の検索ボックスから新しいBingにアクセス可能に〈PC Watch(2023年3月1日)〉

ちなみに、最新の情報について「Bing Chat」がどのような回答を返すかを試そうと、2022年コミック市場の記事を公開した直後に「2022年コミック市場」と尋ねてみました。すると、公開したばかりの記事をソースとして提示しつつ、2022年の数字を回答してくれました。やるじゃん。ところが、なぜか次の文でわざわざ2021年の数字を引っ張ってきて嘘をつくという高度なテクニック(?)を披露してくれました。面白いやんけ。

さすがにこれは前半と後半で数字が違うので気づきやすいと思いますが、やはり自分がよく知ってる事柄じゃないとだまされそう。文章としての完成度は高いので、するっと読めちゃうんですよね。警戒してないと、嘘を見逃してしまう。ちなみに「Bing Webmaster Tools」には登録してないんですが、インデックスはそれなりに早いことがわかりました。でも、今後のことを考えると登録しておくべきかな……?

お知らせ

HON.jp「Readers」について

HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。

日刊出版ニュースまとめ

伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。

https://hon.jp/news/daily-news-summary

メルマガについて

本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。

雑記

3月になったと思ったら、あちこちで梅や桜などが咲き始めました。散歩をしていると少し汗ばむくらい、気温も穏やかになってきました。もうすぐ春ですね(鷹野)