コラム、イベントレポート、インタビューなど。

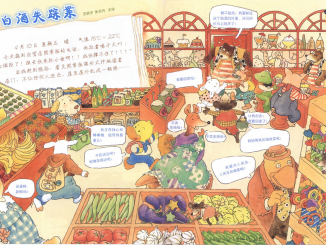

ジャンル別で不動の一位 ―― 中国書籍市場の3割を占める巨大な児童書市場の特徴(前編)

北京大学・馬場公彦氏による中国の出版事情レポート、今回は児童書市場について。前後編でお届けする。

コラム、イベントレポート、インタビューなど。

北京大学・馬場公彦氏による中国の出版事情レポート、今回は児童書市場について。前後編でお届けする。

アメリカの巨大IT企業4社が、反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで調査を受けている。なかでも出版業界に大きく関わる、アマゾンを取り巻く状況について大原ケイ氏に解説いただいた。

北京大学・馬場公彦氏による中国レポート、今回はオーディオブック市場急伸の理由について。

アメリカでも不用意な政治発言がネットで炎上、作品の不買運動が起こるような事象が起きている。これに対し、ハーパーズ・マガジンで公開され多くの著名人が署名した手紙に、注目が集まっている。

北京大学・馬場公彦氏による中国レポート、後編は大学教育の状況について。前編の小中学校編はこちら。

北京大学・馬場公彦氏による中国レポート、前編はコロナ禍を受けた小中学校の状況について。

本稿は、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0国際(CC BY 4.0)ライセンスに基づき、雑誌「広告」Vol.414(3月26日発売)掲載の猪谷誠一氏(文)/猪谷千香氏(編集協力)によるコラム(7月9日に「note」で公開)を改変・転載しています。

白人警官が黒人男性を殺害する事件が起き、ハッシュタグ #Blacklivesmatter とともに抗議活動が始まった。これを受け、アメリカの出版はどう変わろうとしているのだろうか?

国土の広さもあってか、中国ではネット書店のほうがリアル書店より圧倒的に優勢。さらに、電子書籍やオーディオブックの普及も進んでいるようだ。馬場公彦氏によるレポート、前編はこちら。

中国の出版市場は2019年、どのような傾向だったのだろうか? おなじみ馬場公彦氏によるレポート、今回は前後編でお届けする。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、新学期からオンライン授業を行っている工学院大学附属中学校・高等学校。そこで働く司書教諭の有山裕美子氏は、生徒たちの自発的な動きに感心させられた。短期集中連載の、今回は後編。前編はこちら。中編はこちら。

学校図書館は、紙の本を貸出したり本を紹介するだけの場所ではないと、司書教諭の有山裕美子氏(工学院大学附属中学校・高等学校)は訴える。では学校図書館には、どのような役割があるのか? 短期集中連載の、今回は中編。前編はこちら。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、全国の小中高校などが臨時休校となった。そんな中でも「学びを止めない」ため、学校図書館はどのような取り組みを行っているか? また、そこにはどのような問題があるのか? 司書教諭の有山裕美子氏(工学院大学附属中学校・高等学校)に寄稿いただいた。前中後編の短期集中連載でお届けする。

出版社の編集者から著名人の“自伝”代筆を依頼され、いわゆる“ゴーストライター”として密着取材し数カ月がかりで原稿を執筆。ところが完成間際で出版取り止め、原稿料も支払ってもらえない ―― このような場合、ライターは下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)で守られるのだろうか? 独占禁止法・景品表示法・下請法などを専門とする弁護士・池田毅氏に話を伺った。

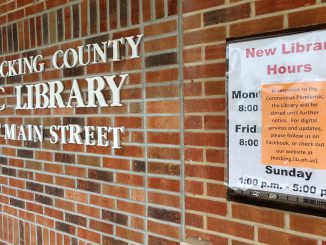

アメリカの図書館は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、どのような対応を行っているのだろうか?

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていた中国では、出版業界や書店業界はどのような取り組みが行われていたのだろうか?

アメリカの出版社は新型コロナウイルス感染拡大を受け、どのような対応を行っているのだろうか?

出版社を定年退職したのち北京大学で教鞭を執る馬場公彦氏に、中文圏の出版事情についてコラムを連載いただくことになりました。1回目は、新型コロナウイルス感染症のため都市封鎖された中華人民共和国湖北省の武漢市の様子を綴った『武漢日記』出版をめぐる騒動についてです。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、多くの図書館が休館になっている。出版の仕事はリモートでできることも多いが、情報の品質を担保する校正・校閲に大きな支障があることに気がついた。

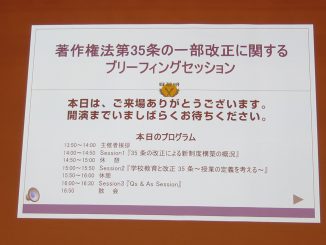

新型コロナウイルス感染拡大を受け、学校で遠隔授業のニーズが急速に高まっている。その際の障壁とされていた著作権の問題をクリアにすべく、「授業目的公衆送信補償金制度」が前倒し施行される見通しだ。そこで本稿では、この新制度がどのようなものなのか、筆者の理解の範囲で解説する。

© HON.jp / This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.