講談社のマンガ投稿サイト「DAYS NEO」の“婚活サービス”的思想 ~ 「編集者が必要」という作家のファーストチョイスになりたい

講談社のマンガ投稿サイト「DAYS NEO」では、他社の雑誌にも参加を呼びかけている(参考記事)。これはどういう思想に基づくものなのか? 経緯や現状、展望などについて、「DAYS NEO」「ILLUST DAYS」「NOVEL DAYS」を統括している「ヤングマガジンのスズキ」こと、鈴木綾一氏に話を伺った。

講談社のマンガ投稿サイト「DAYS NEO」では、他社の雑誌にも参加を呼びかけている(参考記事)。これはどういう思想に基づくものなのか? 経緯や現状、展望などについて、「DAYS NEO」「ILLUST DAYS」「NOVEL DAYS」を統括している「ヤングマガジンのスズキ」こと、鈴木綾一氏に話を伺った。

アマゾンジャパン合同会社は11月15日、Kindleストアで無料マンガをセルフ出版できる「Kindleインディーズマンガ」の、開始から4カ月間の実績を公表した。有名作品を含むKindleストアの無料マンガダウンロード数トップ100のうち、25作品がインディーズ作品とのこと。

11月13日、ファイナンシャル・タイムズ紙とマッキンゼーが選ぶ今年の最優秀ビジネス書に、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者であるジョン・キャリルーの『Bad Blood』が選ばれた。

11月14日夜(現地時間)、米National Book Award(全米図書賞)が発表され、今年から再設された翻訳作品部門賞に多和田葉子の『遣灯使』が選ばれた。

アマゾンが14カ月をかけ、全米中で候補地を探していた第2の本社ビルは、5万人もの高給の理系技術者の雇用が見込めることもあり、全米の都市が獲得競争に動いていたが、11月13日(米国時間)にニューヨーク州のロングアイランドシティと、バージニア州の郊外アーリントンに決定した、と複数のメディアが報じた。

だれもが自由に利用できる電子図書館「青空文庫」の活動を資金面で支援する「本の未来基金」は11月12日、著作権保護期間延長に関する考えを公表した。経緯について抗議をしつつも、責任を追及するより、ともに未来への責任を果たしていこうと呼びかけている。

本稿は、クリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-改変禁止 4.0国際(CC BY-NC-ND 4.0)ライセンスに基づき、骨董通り法律事務所 for the Arts 弁護士 福井健策氏のコラムを転載しています。

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本 […]

発売前の本の“ゲラ”を読んでレビューが投稿できるサービス「NetGalley」(ネットギャリー)の新着作品を紹介いたします。情報提供は株式会社出版デジタル機構です。書誌情報や表紙は本稿執筆時点のものであり、刊行時には変更されている可能性がありますのであらかじめご了承ください。

2018年10月29日~11月4日は「TPP11が年内発効、著作権保護期間延長が確定」「図書館総合展開催」などが話題に。編集長 鷹野が気になった出版業界のニュースをまとめ、独自の視点でコメントしてあります。

電子書店「ConTenDo(コンテン堂)」を運営するアイプレスジャパン株式会社は11月8日、Mac版「ConTenDoビューア」の無料公開・配布を開始した。基本はConTenDo用のビューアアプリだが、DRMフリーのEPUBやPDFの表示・閲覧にも対応している。

株式会社BookLiveと株式会社白ヤギコーポレーションは11月6日、両社が共同開発した、機械学習と推薦アルゴリズムによる汎用レコメンドAPI「recopi」β版の提供開始を発表した。同時に、トライアル企業の募集も開始している。

前CEOが解雇を不服としてバーンズ&ノーブルを訴えた際に提出された訴状から、今春に話がまとまりつつあった身売り先はイギリスの書籍チェーン店、WHスミスだったことが判明したとウォール・ストリート・ジャーナルが伝えている。

株式会社イーブックイニシアティブジャパンは10月1日、電子書店「eBookJapan」を全面リニューアルした。従来の ebookjapan.jp ドメインから yahoo.co.jp のサブドメインに変わり、ヤフー株式会社との共同運営になるという大改革だ。この狙いはどこにあるのか? 既存サイトはいつまで運用されるのか? 規約はどうなるのか? などの気になる点を、代表取締役社長 小出斉氏にぶつけた […]

CEO不在や前CEOの訴訟などでその将来について様々な憶測が飛んでいる米最大手書店チェーンのバーンズ&ノーブルだが、年末のクリスマス商戦に向けて新しいNookタブレットを発表した。

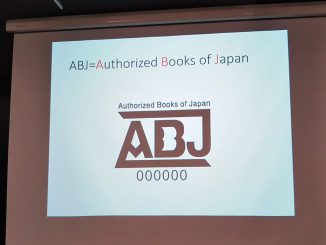

海賊版サイトと正規版サイトがだれでも簡単に判別できる「ABJマーク(ホワイトマーク)」の使用申請受付が、一般社団法人電子出版制作・流通協議会(以下、電流協)のサイトで始まった。すでに説明会も数回開催されている。正式運用の開始予定は11月30日から。

発売前の本の“ゲラ”を読んでレビューが投稿できるサービス「NetGalley」(ネットギャリー)の新着作品を紹介いたします。情報提供は株式会社出版デジタル機構です。書誌情報や表紙は本稿執筆時点のものであり、刊行時には変更されている可能性がありますのであらかじめご了承ください。

Appearing at a press conference for the first time in 37 years (by his own account), the reclusive author Haruki Murakami announced on Nov. 4 that he will donate his personal archive to Waseda Univers […]

2018年10月22日~28日は「DLmarketへの不正アクセスで個人情報56万件が流出の可能性」「TRC-DL、スイス・ビブリオテカ社と提携」などが話題に。編集長 鷹野が気になった出版業界のニュースをまとめ、独自の視点でコメントしてあります。

2015年にスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチがノーベル文学賞を受賞したとき、『セカンドハンドの時代』の英語翻訳権を握っていたのはイギリスのインディペンデント出版社であるフィッツカラルド・エディションズで、その後北米での英語版権をランダムハウスに多額で売ることで潤った。このように、大手の目が行き届かない才能を見極める目利きとして、インディペンデント出版社の力が注目されているとウォール・ストリート […]

© HON.jp / This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.