《この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です(1分600字計算)》

5月11日に都内で行われた日本出版学会 2019年 春季研究発表会で、私は「学術書のアクセシビリティ ―― 手話翻訳動画、テキストデータ提供の実践から」を聴講した。先駆的で興味深い取り組みだと思うのと同時に、データ流出への懸念などがさまざまな形で障壁となっている現状に、少し頭が痛くなった。今回のコラムでは、このことについて考えてみたい。

前提として、研究発表は素晴らしかった

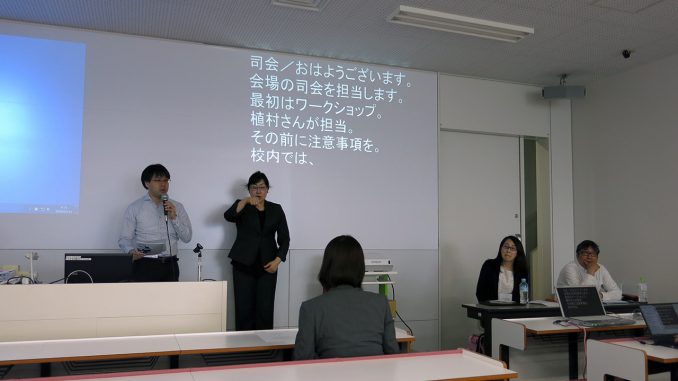

研究発表は上の写真のように、手話通訳とPC要約筆記が用意されていた。また、希望者には配付資料や投影資料のデータ提供も行われており、聴覚障害者や視覚障害者などへの「情報保障」が配慮されたものになっていた。

会場で配布されるような紙媒体の資料は、視覚障害者には読めない。まず、そういう前提が共有されていない場合がほとんどだろう。視覚障害者は、テキストデータを「耳で読む」。そのため、読み上げソフトに対応しているデータのニーズがあるのだ。そういう意味で、この研究発表は準備段階を含め、まず体勢が素晴らしかった。

そして発表された内容も、アクセシビリティの観点から電子書籍版をリフローEPUBで刊行するのと同時に視覚障害者などを対象として本文のテキストデータを提供した事例、また、本文テキストデータ提供とは別にろう者を対象とした手話翻訳動画の提供事例と、どちらも素晴らしいものだった。

最終データ(墨字本)の確定後にテキストデータを改めて作成するようなワークフローの問題や、過去にあまり例のない手話翻訳というプロジェクト級の試みで膨大なコストを要したという問題は、超党派議員が今国会に提出予定の「読書バリアフリー法案」成立後に、どれだけ具体的な計画が立てられるか、つまり、ちゃんと予算が付くかどうかという話になってくるのだろう。

データ流出と海賊版への根強い懸念

より大きな問題は、権利者側の抵抗だ。書籍の音訳といった視覚障害者等のための複製・公衆送信を、権利者の許諾なく行うことができる権利制限規定は以前から存在している。著作権法第37条第3項だ。

しかし、テキストデータを提供することへの、権利者側の抵抗感は根強い。登壇した編集者の1人は、創業当初からすべての本にテキストデータを用意していたのだが、なんと他の出版社から「そういうことをされると困る」と反発されたエピソードを明かした。

他の登壇者も十数年前、視覚障害なのでテキストデータを提供して欲しいと出版社へ電話をしたら、ふざけるなと怒鳴られたことが複数回あったという。また、テキストデータ提供に熱心な出版社でも、図書館に対しては駄目だというケースが多いらしい。広く出版社にそういう発想があるというのだ。

つまり、テキストデータを提供すると、それが自由に複製されてしまい本が売れなくなる、という懸念が根強いのだ。当然の心配とも思うが、ウェブに全文公開されたままでも本が売れている事例をたくさん見聞きしていると、心配し過ぎとも思う。

「売上が見込める本だけ電子書籍を出す」という悩ましい現状

そしてもう1つ、アクセシビリティの確保と同時に不正な複製を防止するには、リフローEPUBでの刊行が一つの方策なのだが、登壇した編集者の「EPUBの販売を始めたのは昨年からだが、現状はまだ売上が見込める本だけが対象になっている」という発言に、聞いていて思わず「は?」と声が出てしまった。

2015年1月1日施行の改正著作権法によって、物理メディアの出版権とは別に、配信型の電子書籍にも出版権が設定できる。しかしこの発言は要するに、出版権は設定したけど電子書籍を出さないケースがあることを意味する。つまり著者と合意の上で、権利だけ押えているというわけだ。

よくよく話を聞いていると、仮に著者が電子書籍を出したがっていても、上司や営業部など社内各所を突破していくのが大変、ということのようだった。編集者個人の思いはともかく、ビジネスでやっている以上、「どうせ電子で出しても売れない」とか「電子のせいで紙の売れ行きが鈍るかもしれない」と思っているような方々を、説得するのはとても困難だろう。

あとからその編集者に少し話を伺った。著者には「もし電子版を出そうと思った場合は、当社に優先権をくださいね」という形で納得してもらっているらしい。私自身を含め、個人で電子出版している方々がたくさんいる現状を知っていると、正直「電子版だけ著者自身で出せば?」とも思えてしまう。

もちろん、紙の本を出す時点で出版社が負担している編集・校正などのコストもあるわけで、そのことも考慮すると悩ましいのは確かだ。ただ、ユーザーからすれば「売っていないものは買えない」のだ。それではいつまで経っても市場が広がらないのではなかろうか。