《この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です(1分600字計算)》

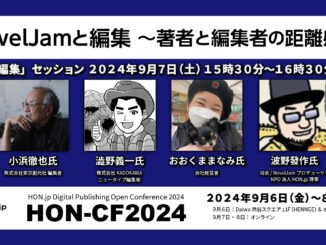

HON.jpが9月7日に開催したオープンカンファレンス「HON-CF2024」のセッション4「NovelJamと編集 ~著者と編集者の距離感~」の様子を、出版ジャーナリストの成相裕幸氏にレポートいただきました。

著者と編集者の適切な距離感は?

紙出版・電子出版、フィクション・ノンフィクション問わず、出版という営みは編集者が重要な存在であることに疑問をもつ出版関係者はいないだろう。企画提案から原稿依頼、修正依頼、ときに取材同行など含め領域は多岐にわたる。HON.jpが主催する文芸ハッカソンイベント「NovelJam」は、プロ・アマがその場で短時間で作品をつくりだす中で、編集者の本分とは何かを問い直す試みであるともいえる。では実際のところ著者と編集者の最適な「距離感」に基準はあるのか。これまでNovelJamに編集者、書き手、デザイナーとして関わった4氏が語った。

東京創元社の編集者、小浜徹也氏は入社以来一貫してSF小説を担当。創元SF短編賞の選考にも携わった。NovelJamには2019年に審査員として参加し、実験的なレイアウトで話題を集めた『絶対はじめから二度読む恋愛小説』(著者=原里実、編集者=川崎昌平、デザイナー=藤沢チヒロ)を小浜賞として選んだ。

KADOKAWA ニュータイプ編集部・澁野義一氏は、2017年、2018年に編集者としてNovelJamに参加。2018年に担当した作家2人が「エブリスタ賞」、「藤井太洋賞」を受賞。書き手が編集者を逆指名できるチーム設計を取り入れたときには何人もの書き手が希望した「行列のできる編集者」(司会のHON.jp波野發作氏)。おおくままなみ氏は、2019年、2021年に参加し、2019年に「藤井太洋賞」「和氣正幸賞」を受賞している。

「編集者は、教師ではない」?

小浜氏からみると「(書き手が)戦いがいのあるレベルに到達するかしないか。戦うまでもなくOKとなればいいけれど、そんな著者は1割もいない」。「著者が100人いたら100通り(の向き合いがある)。平準化できない特徴、癖がある」ことが前提条件となる。

前後して言及された編集者の機能は商業ベースか否かでも違いがあることが示された。小浜氏は、「(編集者は)プロデューサーとディレクター両方やっている感じ。プロデューサーは資本(お金)を自由につかえる。ディレクターは品質の保証する役割」。ただ、それがベースにあると「(流行りものなどの)マーケットに最適化する流れ」にいきつくことも。

澁野氏は、出版社に所属する商業誌の編集の立場から「お金を稼がなければならない前提がある。作品としてはよいけど、お客さんがいるか。クリエイティブとしては素晴らしいけれど、お客さんを不快にさせないかは指摘しないといけない」と回答。とくにマンガだと、画力や構成力などの技術面、そのマンガに読んでくれるお客さんがいるかのマーケット面、個々の書き手で異なる作家性の表現面など、いくつかのレイヤー(層)で考える必要があると説明した。

「編集者は、ママではない」?

続いて波野氏が「編集者はママではない」の是非について提議。「ママ」は子ども(ここでは書き手)の執筆以外も含めたあらゆる要望を聞き応えてくれる存在だが、澁野氏は漫画家の場合、週刊連載で24頁を完成させなければならないタイトなスケジュールを仮定した場合「私生活をかなり犠牲にしなければならないのは間違いない。クリエイティブ以外のことがおざなりになってしまっても職業的に仕方がない。編集者がその分フォローアップしなければならないと自覚的に思っている」と一定程度の「ママ」的部分も必要と考える。

そして一方的に作家側の甘えととらえるのではなく「労働または現場の要請」があることを強調。編集者は「作品にプラスになるであれば、やらなければならない使命感をもたなければならない瞬間はやっぱりある。それがこの仕事の難しいところ」と一律に線引きできるものではないことも付け加えた。

澁野氏も若い人から「編集さんが忙しいと思うので連絡しませんでした」といわれたエピソードを紹介。「むしろ心配だから途中でみせてくれ」と切に思ったそうだ。小浜氏は作家に対して過度に意識することも卑下することもせず「深く対等であろうとすること。思ったことは何でもいう。ただ言い方に気をつける」ことを基本にしている。

「編集者は、敵ではない」?

その点、商業ベースにある編集は事情が異なる。「漫画家も自分が描いているのが『このあたり(の層)に刺さるだろう』ことを前提に持ち込んでくるので、編集とバチバチにバトルとなることはあまりない。よりよいものにしようとブラッシュアップすることを前提で持ち込んでくる」(澁野氏)。また、同人作家と商業作家が各々の領域で売れていることは「我々と交わらないだけで対立軸ではない。(同人作家が商業媒体で)上手くハマればハッピーだけど、そうでないときにわざわざ我々に合わせて頂く理由がない」というすみ分けを知ることも重要な視点だ。

最後に登壇者が話題にしたのは、届けるべき読者の存在。小浜氏が手掛けてきたSFやミステリはコア層が多いことからも「読者がプロ。現実からちょっとズレたことをやるとすぐにバレる」。「読者のほうがお金を出して読んでいる分シビア」(澁野氏)との両者の見方は、編集者が書き手と読者どちらにも過大に肩入れしてはいけないことの大切な指摘だろう。