《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》

2021年5月16日~22日は「読書バリアフリー環境と電子出版の調査報告書」「popIn、誇大広告の配信停止へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。

政治

著作権法改正案 ネット同時配信へ手続き簡素化〈日本経済新聞(2021年5月18日)〉

放送のネット同時配信と、図書館での権利制限拡大の著作権法改正案が、衆議院本会議にて全会一致で可決(↓)。あとは参議院のみとなりました。すんなり進んでいる感。

今回の改正が成立したら、放送同時配信は2022年1月、入手困難資料の家庭配信は公布から1年以内、複写のメール送信は補償金制度が必要となるため公布から2年以内の施行となっています。

このうち、入手困難資料は現在「図書館送信」で館内限定閲覧となっている約152万点の資料が対象です。以前から再三申し上げているとおり、非常に社会的インパクトが大きい施策だと思います。あと1年! 楽しみです。

社会

放送禁止歌は解禁されても、炎上恐れた自主規制が増える現代の矛盾〈NEWSポストセブン(2021年5月17日)〉

民放連の内規「要注意歌謡曲指定制度」が、1983年に廃止されたにも関わらず、現場では「禁止」という強い言葉で先輩から後輩に伝え続けられていた歴史と、現在の自主規制について。当時のことは、森達也氏『放送禁止歌』(解放出版社)に詳しいです。

記事の最後で触れられている、いわゆる“炎上”を恐れた自主規制は、コンプライアンス(法令遵守)というより、ポリティカル・コレクトネス(政治的妥当性)ですね。以前著書にも書いたように、「クレームに対応する時間はコストでもある」ので、ビジネスを考えると表現の自粛という方向へ進みがちです。それでいいのか?(いや、よくない)

米国デジタル公共図書館(DPLA)、Amazon Publishingとの契約締結を発表:同社の電子書籍・オーディオブックが図書館で提供可能に〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年5月20日)〉

Amazon Publishing の電子書籍やオーディオブックが、公共図書館向けには配信されていないことが数年来批判されてきましたが、ついに契約が締結。SimplyE アプリを通じて約1万点が利用できるようになるそうです。公共図書館向けということもあり、Amazon は利用者データを受け取らない仕組みになっているとのこと。

また、Good e-Reader によると “the agreement with DPLA is not exclusive” つまり独占排他ではないので、最終的には the Cloud Library や Hoopla や OverDrive など、他のデジタルディストリビューターとも同様の契約をするだろう、とのことです(↓)。

しかし、Amazon も交渉次第で動く場合もあるんですねぇ……ちょっと意外な気が。とはいえ、Amazon は4種類のライセンスモデルを用意しているとのことなので、もちろん無償提供ではないでしょう。Amazon としては、「ビジネスになる」という算段で契約に踏み切ったのだとは思いますが。

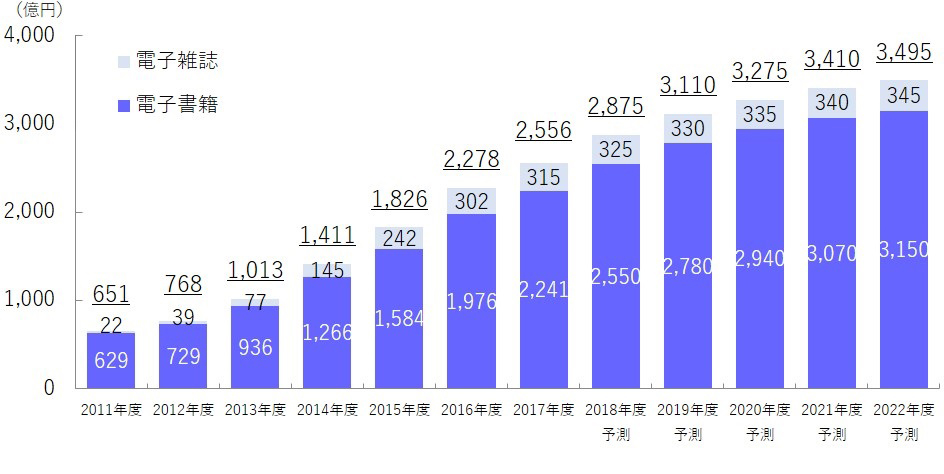

「読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査」に関する報告書を公表しました〈経済産業省(2021年5月21日)〉

経済産業省委託事業「令和2年度コンテンツ海外展開促進事業(電子書籍市場の拡大等に関する調査)」の報告書が公表されました。調査対象は日本書籍出版協会に加盟している404の出版社で、有効回答数138件、有効回答率34.6%。有効回答のうち従業員10人以上の出版社が4分の3を占めている(つまり出版社としてはそれなりの規模以上のところが中心)点には留意する必要がありますが、それでもある程度、現在の状況や傾向を図ることはできそうです。

従業員規模やジャンルによって、取り組み状況にも大きな差が出ていることが分かります。ワークフローが異なりますもんね。ただ、電子化が進んでいるジャンルとして「コミック」を挙げたのが 8.0% というのは、なんかおかしくないか? という気もしますが。回答した出版社の偏りが大きく出ちゃったのかな?

私が一番興味を惹かれた、図表59「電子書籍の出版を増やすことの課題(複数選択)」を引用しておきます。要するに、端的に言えば「どうせ売れない/儲からないのに、そんな手間はかけられない」という本音がよく出ているな、と。マンガやラノベなど一部のエンタメジャンル以外ではいまだに、仮に数万円程度の追加コストだったとしてもペイできるとは思われていない、ということでしょう。

あと、「14)電子書籍の市場拡大のために必要と思われる取組・支援」の自由記述形式回答で、「出版社への著作隣接権の付与」や「紙と電子権利処理の一体化(紙の権利を取れば電子も)」という意見がいまだに出てくるあたり、ちょっと驚きました。赤松健氏など著者側から強く反発され、結局いまの2号出版権という形に着地したわけですが。

2014年改正なので、当時の侃々諤々はまだ記憶に新しい。いまだに諦めていない人がいるんですねぇ……。著作隣接権は自然発生する権利なので、契約を結び直さず過去分までまとめて解決できるという、出版社にとってはとても都合のいい話だから気持ちはわかる。ただ、著者側からあれだけ強く反発されて、さすがに蒸し返す余地はもうないと思うのですが。

経済

小学館集英社プロダクションなど、TikTok発のキャラ開発〈日本経済新聞(2021年5月19日)〉

ショートムービーを活用した、「ほっぺポムリス」というキャラクターのプロモーション施策。ゲーム事業をやっている会社と組んで、ECによるグッズ販売を展開していくとのこと。いわゆる「動画コマース」です。

またこれと同時に、「週刊少年サンデー」では『よふかしのうた』『古見さんは、コミュ症です。』『葬送のフリーレン』のイラスト素材を使って TikTok に自作PVを投稿しよう、というチャレンジ企画が開催されています(↓)。

漫画のピッコマ、600億円調達 企業価値は8千億円超に〈日本経済新聞(2021年5月20日)〉

カカオジャパンが、香港系投資ファンドを引受先とする第三者割当増資で、約600億円を調達。企業価値は8000億円超と評価されたそうです。4月には、親会社のカカオエンターテインメントがニューヨークでの新規株式公開(IPO)を検討していて、評価額が約2兆円と見込まれているというニュースもありました(↓)。

それに比べて日本の出版社は――という論調の意見もありますが、株式市場からの資金調達は当然ながら投資対効果(ROI)が求められるわけで。昨年、菊池健氏に寄稿いただいたコラム(↓)の中で、「(新規IPに対し)上場企業が予算を投下するには、事業計画の根拠を明示しづらいところ」という指摘があったのを思い出します。まあ、良し悪しあるってことですよね。

そういえば「時価総額経営」って、最近あまり聞かなくなったなあ。個人的には、株式市場での期待を煽るやり方って、あんまり好きではないのですが。

日本のネット広告業界で、本気の健全化の取り組みがはじまるか(徳力基彦)〈Yahoo!ニュース個人(2021年5月22日)〉

関連記事表示に広告を差し込む「popIn Discovery」が、誇大広告や差別的広告の配信を停止するため審査プロセスを強化すると発表。取締役・西舘亜希子氏によるnote(↓)もあって、ネット広告関係者のあいだで大きな話題になっていました。徳力基彦氏のブログは、2017年以降の推移がよくまとまっていると思いピックアップ。

業界的には広告主や代理店のほうばかりを向いた動きが目立っていただけに、一石を投じた感があります。オンライン説明会に参加してみたのですが、一時的に売上が半減する試算をしているとか、でも8月には取り返す見込みだとか、相当な覚悟を感じました。個人的には、媒体社側の審査環境がもっと改善されないと、とも思うのですが、良い方へ変えていこうという試みは応援したい。

技術

シリーズ最大、10.3型電書端末「Kobo Elipsa」。ペンで本に直接書き込み可能〈PC Watch(2021年5月21日)〉

大きい! そして高い! Android10のBOOX Note Airは同サイズのE INKで5万9800円、第8世代のiPadなら3万8280円。Kobo専用で4万6990円は、さすがにちょっと厳しい……。

ところで、ペンで書き込みできるのが「リフロー型書籍のみ対応」というのがなぜ? という感じ。画面イメージを見る限り、書き込みは画像として保存されるっぽい。これ、文字の大きさを変えたら、どうなっちゃうんだろう? 気になる。

メルマガについて

本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。