《この記事は約 7 分で読めます(1分で600字計算)》

2020年全米図書賞(National Book Awards 2020)の翻訳部門に柳美里『JR上野駅公園口』(Tokyo Ueno Station)が選ばれました。近年、日本の女性作家作品が海外で評価されることが多くなっているように感じますが、これは日本の女性作家に限った話では「ない」そうです。おなじみ、大原ケイさんによる解説です。

【目次】

村田沙耶香、多和田葉子、小川洋子、柳美里、川上未映子、松田青子、恩田陸……

小説を書く、あるいは本を読む、というのはどこまでも個人的な営みだと思うのだが、まるでオリンピックで日本の選手が金メダルを取ると大喜びするように、なぜ私たちは日本の作家が海外の文学賞をとることがそんなに嬉しいのだろうか?

毎秋ノーベル文学賞発表のたびにガッカリしているハルキストたちを尻目に、この数年、翻訳文学賞をとったり、ベストセラーになったりと、海外で評価されている日本発の小説が目に付く。一昨年あたりから見渡すと、例えば、村田沙耶香の『コンビニ人間』、多和田葉子の『献灯使』、小川洋子の『密やかな結晶』、そして先週、全米図書賞の翻訳部門を受賞[1]した柳美里の『JR上野駅公園口』などがそうだ。

賞を取ったり、ベストセラーリスト入りするだけではない。2020年も年末に差し掛かると、欧米のメディアでは「今年のベスト○冊」というリストが出回る時期だ。今年はタイム誌のベストフィクションリスト上位10冊[2]に川上未映子の『乳と卵』と、松田青子の『おばちゃんたちのいるところ』が選ばれ、さらに同誌のジャンル問わず必読書100冊リスト[3]には、村田沙耶香の『地球星人』と柳美里の『JR上野駅公園口』が食い込んでいる。ニューヨーク・タイムズ紙の「注目すべき100冊」リスト[4]には前述の『乳と卵』、『地球星人』、『JR上野駅公園口』に加えて恩田陸の『ユージニア』が入っている。

日本の女性作家だけが急に海外で注目されているわけではない

これらを見て、すわ「海外で日本人女性の小説が注目されている!」と結論づけるのはぬか喜びというものだ。なぜならば、これは世界という舞台で文学に対する評価そのものが大きく変わってきている、その流れのうねりのひとつでしかないからだ。ノーベル文学賞、英ブッカー賞、全米図書賞などの近年の受賞作の変遷を見れば、これは「ダイバーシティ」の名の元に起きている変化であることがわかる。裏を返せばつまり、今まで軽視されてきた女性やLGBTなど、マイノリティーの作家による作品が評価されるようになっているのだ。急に日本の女性作家にだけ海外の関心が向いているわけではない。

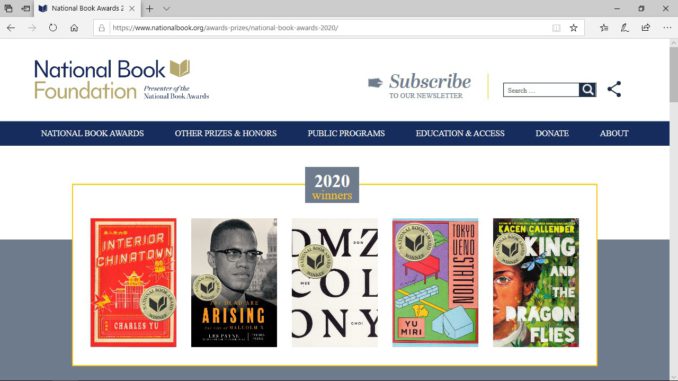

ちなみに、全米図書賞のフィクション部門を受賞したのは、中国系アメリカ人作家チャールズ・ユーの「Interior Chinatown」[5]。ノンフィクション部門が、黒人解放運動家マルコムXのバイオグラフィー[6]。YA部門(ヤングアダルト、ティーンエイジャー向け)の受賞作はカリブ系の女性ケイセン・カレンダーの作品[7]で、彼女は大学で日本語を専攻していたと聞いた。一方で、タイム誌の必読書リストには日本でも話題となった『82年生まれ、キム・ジヨン』も入っている他、著者のラストネームを見渡してもアフリカ系や中東系の名前が目立つ。

英ブッカー賞については、2016年から世界の英語圏で書かれた作品を対象枠としてからポール・ベーティ、ジョージ・サーンダースと2年続いてアメリカ人男性作家が受賞したが、2018年からは3人の女性が受賞し、今年は四半世紀ぶりにスコットランド出身でLGBTの男性であるダグラス・スチュワートのデビュー作「Shuggie Bain」が受賞した。そしてノーベル文学賞は詩人やシンガーソングライター含め、賭博サイトのオッズがムラカミ氏有利と煽るかどうかに関係なく、相変わらず傾向が読めない。

どのように海外で注目されるに至ったか?

その中にあって、なぜ日本の女性作家の作品がクローズアップされているように見えるのか。それには各著作がどうやって海の向こうで日の目を見るまでに至ったかを明かせば、少しはわかるかもしれない。いずれも英訳した翻訳家や、中小出版社で刊行を決定した編集者も、女性やLGBTの人が多い。ややもするとほとんどが白人男性で占められてきた欧米の出版社幹部や選考委員会メンバーの陰で、こつこつと自分たちに響いてくるストーリーを発掘し、読者を広げるために自ら進んで翻訳して出版社に持ち込み、編集会議で推してきた人たちがいたからこそ上梓されたといっていい。

文芸小説作家の作品が国境を超えて読者を広げていくのは、誰にとっても喜ばしいことだろう。ただ、文学賞受賞やベストセラーリスト入りといった華々しいニュースを受けて、クールジャパン政策のように官民団体が後押しして女性作家を売り込めばいい、というものでは絶対ない。欧米における出版の変遷を見てきた立場から言えば、今世紀初頭の「マンガブーム」ほど功罪の大きかった動きはない。

「海外で人気がある」という国内(限定)での報道に浮かれ、使途不明の何億円ものカネが政府によって注ぎ込まれたり、日本の出版社が現地で出版社を興したりしたが、加熱した分だけほんとうに一過性のブームになってしまった。海外市場のそれぞれの流通構造や、作品のどういった部分がどんな読者層に受け入れられているのか検証しないまま、あれもこれもと英訳して「とりあえず出してみた」結果、確実にファン層を広げるに至らなかった。要するに刊行物の新しい一形態として定着しなかったのだ。

現場で本を作っている編集者の思いがいちばん大事

だからもし、国民も政府も、これから日本人作家の小説が世界の舞台で脚光を浴びることを望んでいるのであれば、「ニッポン女子文学がブーム!」とか「クール文系女子オブジャパン」みたいな宣伝はしないでほしい。いちばん大事なのは、海外の現場で本を作っているエディターたちが「このストーリーなら社命をかけて取り組みたい」と思うかどうかなのだ。

「日本で有名・人気だから」とか「日本で○○賞をとったから」という理由で、何でもかんでもお勧めしないであげてほしい。文化庁が2002年に立ち上げたJLPP(Japanese Literature Publishing Project)は、まさに政府のお墨付きを後ろ盾にした一方的な押し付けプロモーションだったため、いちど頓挫し「仕分け」の憂き目を見たことを忘れてはならない。

なら「どのようなジャンル、どんなストーリーの本であれば、英訳出版の可能性が高いのか?」とよく聞かれるのだが、長年英語圏のベストセラーをウォッチしてきた私にも確たる答えはない。ここに挙げたタイトルに対し、しばしば「格差社会を問い直すディストピア小説」という言葉が使われているようだが、それは裏を返せば、世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で153カ国中121位という日本社会にあって、女性たちの声に説得力があるということだろう。

個人的に、翻訳出版に関わってきた者として、以下の女性たちに言及したい。南相馬で書店を経営しつつ、コツコツと物語を紡いできた作家(柳美里)と、見返りの不透明なまま英訳をした翻訳家(モーガン・ジャイルズ)と、最初に英語版を出したイギリスの非営利小出版社ティルテッド・アクシスの編集者(サバ・アーメッド)と、アメリカでの出版を決めたリバーヘッド・ブックスの編集者(ローラ・パーチェセピ)に心からのおめでとうとともに。

参考リンク

[1]https://www.nationalbook.org/awards-prizes/national-book-awards-2020/

[2]https://time.com/5913197/best-fiction-books-2020/

[3]https://time.com/collection/must-read-books-2020/

[4]https://www.nytimes.com/interactive/2020/books/notable-books.html

[5]https://www.nationalbook.org/books/interior-chinatown/

[6]https://www.nationalbook.org/books/the-dead-are-arising-the-life-of-malcolm-x/

[7]https://www.nationalbook.org/books/king-and-the-dragonflies/