《この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です(1分600字計算)》

マンガ家コミュニティ「コルクBooks」を運営する株式会社コルクは2月27日、同サービスに新機能「マンガのお仕事依頼」をリリースした。これはどんなサービスなのか? また、どのような狙いがあるのだろうか? ジャーナリスト・まつもとあつし氏によるコラム。

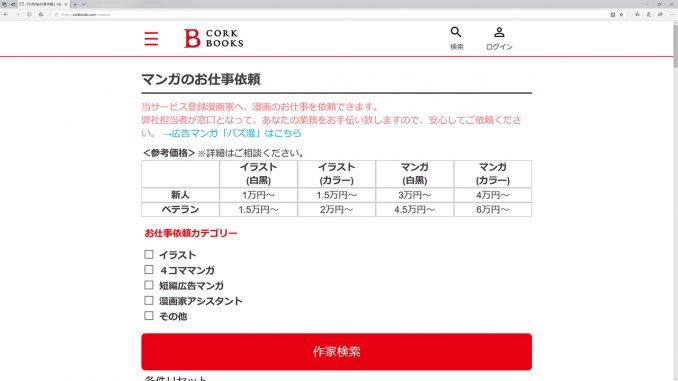

クリエイターエージェント事業を手がけるコルクは2月27日、新しいサービスをリリースした。もともと、マンガ家コミュニティ「コルクBooks」を展開していたが、ここに、「マンガのお仕事依頼」なる機能を追加したのだ。サイトの冒頭には〈参考価格〉が掲げられているが、他の広告マンガ制作サービスと比較してリーズナブルな値付けとなっている。

電子書籍やソーシャルメディアでの拡散など、マンガのデジタル化やネットワーク化が進む中、その訴求力に企業も注目している。そのニーズに応えるサービスは、これまでも存在していた。代表格は株式会社シンフィールドだろう。

ただ、そういった商業誌に連載を抱えるようなマンガ家やスタジオに広告マンガの制作を依頼するのは、スケジュールやコストの面からも容易ではない。実際のところは、商業デビューを目指しているような新人が起用されることが多い。そうなるとどうしてもマンガ作品(=広告クリエイティブ)の力は弱くなりがちで、広告マンガ自体を広告で露出するという一種の「矛盾」に陥るケースもある。

はじまったばかりのコルク「マンガのお仕事依頼」がどのような成果を挙げられるかは未知数だが、注目したいのは代表の佐渡島庸平氏が力を入れる、ソーシャルメディア上のバズ(話題作り)や、コミュニティ作りと連動できるか? という点だ。

ショーケースとしては、やはり「コルクBooks」のなかに設けられた企画コーナー「バズ漫」がある。

この企画の勘所は、応募作品が投稿ページで公開されることにより、その作品への反応を見ることができる点だ。つまり、作品(広告クリエイティブ)そのものの力をまず問うという、元来「広告」に求められてきた要素をまずは見極め、その訴求力そのものを伝播力に活かすという狙いがあるといえるだろう。

エージェント事業を展開するコルクの場合、登録している新人作家が広告によって“力”(画力だけでなくTwitterフォロワー数で可視化されるファン読者数)をつけたのち、商業媒体での連載へと移行することで、長い目で見た収益性を確保することもできるはずだ。冒頭に挙げた比較的リーズナブルな価格表も、そういった見方をすると頷けるものがある。

参考リンク

マンガのお仕事依頼